ブログ

息切れについて 知って得する医学知識㉑

息切れとは

息切れ(医師は呼吸困難と呼びます)とは、息がしにくくなる不快な感覚のことです。息切れには、息がつまる、胸が圧迫される、空気がほしい、呼吸が重い、努力しないと呼吸ができない、呼吸が浅い、十分に息を吐けない、吸えない、呼吸が早いなど様々な表現があります。血液中の酸素量の低下、二酸化炭素量の増加、その他いろいろな原因がありますが、多くは体が必要とする酸素量を供給できなくなると息切れが出現します。呼吸困難の原因によっては、咳または胸痛など、その他の症状がみられることもあります。

坂道や階段を登る時の息切れ

健常な人でも山登りや激しい運動をすれば息切れを感じます。坂道や階段を上るという動作は、運動している時と同様に、安静時より多くのエネルギーを必要とします。運動に必要なエネルギーが増加すると、酸素需要も増加し、もっと息をするようにと体に命令するので、息が切れます。呼吸をするための仕事量がふえている状態です。では、どのような息切れの時に病院を受診したほうがいいのでしょうか?表1は息切れの程度を分類する基準を示しています。グレード2以上では病的である可能性があります。

同年代の人と歩いてみて、遅かったり、息切れで立ち止まるのが早い場合には、病的な息切れの可能性があります。

特に警戒すべき息切れ

安静にしていても息切れがある。胸の不快感や、心臓が激しくまたは速く鼓動している感覚または脈が飛ぶ感覚(動悸)が起こるときは、早期に病院受診するようにしましょう。

息切れの原因となる病気

呼吸困難は、通常、肺または心臓の病気が原因で起こります。全体として最も一般的な原因には、次のようなものがあります。

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

・気管支喘息

・心不全

・心筋梗塞または狭心症

・肺塞栓症(肺動脈血栓塞栓症)

・貧血

・過換気症候群

・体重増加

・妊娠

・神経筋疾患 など

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)

OPDはタバコの煙を吸入することで肺の中の気管支に炎症がおきて、せきやたんが出たり、気管支が細くなることによって空気の流れが低下します。また、気管支が枝分かれした奥にあるぶどうの房状の小さな袋である肺胞 (はいほう)が破壊されて酸素の取り込みが低下します。

・気管支喘息

気管支喘息は、気管支に炎症が起こりわずかな刺激で気道が狭くなる病気です。咳、たん、喘鳴、息切れや呼吸困難などの症状が出やすいです。

・心不全

心臓は肺から戻ってきた血液を全身に送り出しています。心臓からの血液の送り出しが不十分になると、肺の中に液体がたまり、肺水腫と呼ばれる状態になります。肺水腫は呼吸困難を引き起こし、しばしば息が詰まるような感覚や胸の重苦しさを伴います。心不全になると、起座呼吸が生じることがあります。起座呼吸とは、横になると息切れを起こし、起き上がると楽になる症状です。

・心筋梗塞・狭心症

心筋梗塞や狭心症は心臓に栄養を送る血管である冠動脈が動脈硬化によって詰まったり(心筋梗塞)、狭くなること(狭心症)で起こる病気です。典型的な症状は胸の痛みですが、息切れのみを自覚する場合もあります。

・肺塞栓症(肺動脈血栓塞栓症)

動かないこと(車中泊、手術後、飛行機の長時間フライト)により、足の静脈に血栓ができ、肺動脈に血栓が飛んで詰まることにより、息切れや胸が痛くなったりします。時に足が腫れることがあります。

・貧血

貧血のある人や、けがで大量の血液を失った人は、赤血球の数が少なくなっています。赤血球には酸素を組織に運ぶ働きがあるため、このような人では、血液によって供給される酸素の量が減少しています。体を動かすと、体に必要な酸素の量が増え、血液による酸素の供給が追いつかなくなるため、しばしば息切れをきたします。

・過換気症候群

空気を十分に吸い込めないような感覚に陥り、呼吸が速く激しくなります。この症候群は、身体的な問題というより、一般に不安が原因で起こります。手足や口の回りにピリピリする感じを覚えたりすることもあります。

息切れの検査

まず問診で、症状の経過(いつから始まったか、急に始まったか徐々に始まったか、どのような時に悪化するか、息切れを誘発したり、悪化させる因子があるかを確認します。次に、診察を行い、呼吸音、心音、むくみの有無などを確認します。パルスオキシメータで酸素の濃度(SpO2)を測定し、必要に応じて血液検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、心臓超音波検査などを実施します。

・血液検査:貧血、心不全・肺塞栓の可能性有無

・胸部レントゲン検査:肺・心臓の評価、胸水の有無

・心電図検査:不整脈の有無、異常波形の確認

・心臓超音波検査:心機能・心不全の評価、心臓弁膜症の評価

その他、呼吸機能検査、CT検査、動脈血液ガスなど更なる精査を進めていきます。

息切れの治療

検査で原因疾患を特定し、その疾患に応じた薬物療法、生活習慣の改善、運動療法などを行います。重症度に応じて酸素療法や手術(カテーテル治療など)が行われることもあります。

重要なのは早期の専門医受診と継続的な治療・管理です。

不整脈について 知って得する医学知識⑳

不整脈について 動悸やふらつきを感じたら…

心臓は1日に10万回、休むことなく規則正しく動いています。この回数が脈拍とか心拍といったものです。1分間になおすと60回~100回が正常です。

Q、不整脈とはどういったものでしょうか?

心臓は電気的な刺激によって命令がくだり、動いています。不整脈とは心臓の電気的なトラブルによって起こるものであり、心拍数や心臓の鼓動のリズムが一定でなくなったり、非常に早くなったり、遅くなったりする状態です。不整脈は、心臓突然死の7割程度を占める病気です。

Q不整脈に種類はありますか?

不整脈には脈がゆっくり打つ徐脈、速く打つ頻脈のほか、リズムが不規則になる期外収縮の三種類あります。ゆっくり打つのは徐脈性不整脈といいます。1分間40回以下の脈拍で、心臓を動かす為の電気の発生場所がさぼって電気信号をださなくなったり、電気の通り道の途中で電気が通らなくなってしまい、うまく伝わらないために発生します。次に速く打つのは頻脈性不整脈といいます。1分間100回以上の脈拍をいいますが、運動した時や興奮した時の頻脈は心配ありません。安静にしていても、脈が100回以上の時に起こる不整脈は、心臓を動かす為の電気が異常に速く作られたり、電気が通る道が異常に発生して電気が空回りして起きます。3つ目は、不規則に打つ、飛ぶとか抜けるのを期外収縮といいます。

不整脈の中で最も多いものです。本来電気が発電される場所ではない、余計な場所から電気が発電されてしまう為に脈が飛んだり、余分に多く打ったりします。

Q不整脈に原因はあるのですか?

まずは、心臓の病気、例えば狭心症、心筋梗塞、弁膜症などの心臓の病気があることによって不整脈が引き起こされます。その他、ストレス、睡眠不足、疲労、たばこ、飲酒過多、加齢でも起こります。

Q不整脈の症状は?

頻脈、脈拍が早い不整脈の場合は、安静にしているのにドキドキする動悸や、息切れが起こります。徐脈、脈拍が遅く不整脈の場合には、フラッとしたり、めまいがしたりします。ひどい場合には、意識が無くなり、失神したりします。期外収縮では、脈が飛んだり、胸のへんに不快感がでたり、痛くなったりします。

Qどんなときに病院を受診したらいいですか?

・動悸や脈の乱れがたびたび起こる時。

・安静にしている時の脈が1分間に100回以上または50回以下が続く場合です。脈は、人差し指と中指の先端を反対の手の親指側の手首に当てて、1分間に何回脈を打ったか測定します。

・脈が飛ぶ、不規則の時

最近では、スマートウォッチで不整脈を検知するものもあり、不規則な心拍の通知がきたりして、受診される方もおられます。循環器を標榜しているクリニックを受診されることをお勧めします。

Q不整脈の診断のための検査はどのようなものがありますか?

まずは、心電図検査です。ベッドで横になり手足と胸に電極を貼り付け、計測します。他には、ホルター心電図といって、24時間連続の心電図を記録し、より詳しく、不整脈がないか調べます。これはお家で検査します。最近では、24時間以上記録できるものもあります。その他、心エコー検査を行い、不整脈を起こすような心臓の病気がないかを調べたりします。

Q不整脈の治療はどのようなものがありますか?

頻脈や期外収縮が原因の不整脈の場合には、抗不整脈薬などの飲み薬により不整脈を抑えたり、脈拍をコントロールしたりする治療が一般的です。ただ、不整脈の種類により、例えば心房細動の場合には、血液の塊、血栓ができなくする飲み薬をのみます。ほかにも、足の血管から管を通して、異常な電気を焼く治療、カテーテルアブレーション治療の適応になることもあります。徐脈性不整脈の場合では、電気信号を送る機械を植え込む、ペースメーカ治療が行われることもあります。最後に、最近いろいろな施設で設置されています、AED、自動体外式除細動器は、心室細動といった死に至る不整脈で倒れた人に対して電気ショックをかけて蘇生する装置があります。様々な治療方法を使って不整脈は治療します。

動悸、脈が飛ぶ、息切れ、ふらっとするなどの症状がある場合には、不整脈などが起きている可能性がありますので、お気軽に循環器内科である時岡内科までご相談ください。

足のむくみについて日常でできること 知って得する医学知識⑲

①運動

散歩をして、足の筋肉を使いましょう。ふくはぎの筋肉が血液を心臓に戻すのに重要な役割をしています。元気な人は1日9000歩を目指しましょう。長生きできる歩数です。そんなに元気ないよと言われる方は、足首をグルグル回したり、つま先を上に向けたり下に向けたりするだけでも、血流が活性化します。

お家でできるお勧め運動はこちら↓

仰向けに寝て足をあげてぶらぶら上下に。 つま先立ち5秒を10回

②足のむくみ予防の着圧ソックス(弾性ストッキング)を履く

足のむくみは着圧ソックスが有効です。足に圧をかけることにより、足から血液が戻り特に、日中に履くようにしましょう。これにより、血液が心臓に戻りやすくなります。ドラッグストアなどで入手できます。

医療用の弾性ストッキングがご希望でしたら、時岡内科で採寸の上、ご注文できますので、お気軽にご相談ください。

③椅子に座るときにお尻と足の高さをそろえる

椅子に座っている時は足のむくみを起こしやすいとされています。少しお行儀は悪いですが、椅子に座るときは足をお尻と同じくらいの高さまで、上げるようにしましょう。

④足を少し高くして眠る

足を上げて寝ることにより血液の流れが良くなり、むくみ解消につながります。高さは枕の高さと同じ程度で、無理のない高さにしてください。重力によって足や下半身に血液が滞りやすくなるため、足を高くすることで血液の戻りを良くします。

⑤塩分を摂りすぎない 水分は適量にとる

醤油やみそ、加工食品などといったものは、特に塩分が多く含まれている場合が多く、塩分の多い食事はむくみの原因となります。バランスの取れた食生活を心がけましょう。塩分を取り過ぎてしまった場合、カリウムを摂取すると水分とともに尿として体外へ排出してくれるのでオススメです。カリウムは、いも類、豆類、キノコ類、バナナやアボカドなどに多く含まれています。水分については、むくむから控えるというのはやめましょう。目安は1日1.5Lです。イメージとしては、水分を摂取して、血液を循環させるイメージです。

⑥マッサージ

足先からふくらはぎ、ふとももを心臓に向かい血液を下から上に送るイメージでマッサージします。強くこすらず、優しくすべるようにお願いします。

⑦スキンケア

浮腫がある部位の皮膚は、ちょっとした刺激でも傷つきやすく治りにくくなるため、こすり洗いは避け、保湿剤を塗布したほうがいいでしょう。保湿剤など、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

心不全についてお話します 息切れを起こす疾患 知って得する医学知識⑮

まず心不全の患者さんと癌の患者さんはどちらが多いでしょうか?

心不全の患者さんは現在120万人おられ、癌の患者さんが100万人ですから、心不全の患者さんが多いかがわかります。また今後心不全患者さんは増加することが推測されており、世に言う心不全パンデミックといわれています。ですので、心不全を予防することが非常に大切になっています。

では心不全ってどのような病気ですか?

まず心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。1分間におよそ70回、1日に約10万回、収縮と拡張を繰り返しています。心不全とは、心臓に何らかの異常があり、心臓のポンプ機能が低下して、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなった状態をいいます。心臓のさまざまな病気(心筋梗塞、弁膜症、心筋症)や高血圧などにより心臓に負担がかかり、心臓は弱ることにより起こる病気です。

心不全の症状ってどのような症状がでますか?

心不全になると、心臓から十分な血液を送り出せなくなるため、血液のめぐりが悪くなり酸素や栄養が行きわたらなくなったり、からだに水分や老廃物がたまったりします。その症状としては、息切れ、むくみ、体重増加、呼吸困難があります。まず息切れですが、ちょっと動くだけで息が切れる、すぐ疲れるとか、同年代の人と歩いても先にしんどくなるといったものです。次に、むくみ(浮腫)です。これは水分が体内にたまり、足やすねがむくんできます。体重増加についても、水分が体内にたまり、体重が1週間で2 kg 以上増加することがあったりします。最後に呼吸困難です。処置しきれない血液中の水分が肺にたまり、呼吸が苦しくなったり、仰向けに寝ると息苦しいなどの症状がでます。

心不全の原因について教えてください

心臓に負担がかかる病気が心不全の原因になります。

① 心筋梗塞、狭心症 心臓を動かすための血管、冠動脈は狭くなったり詰まる病気です。心臓の筋肉に血液がいかなくなり、心臓が弱ります。

② 高血圧 血圧が高くなることで、血管の抵抗値が高くなり、心臓から血管に血液を送り出すのに、過剰な力が必要になり、結果心臓が弱ります。

③ 不整脈 心房細動など、脈が乱れることにより、心臓のポンプの効率が悪くなり、心臓に負担がかかります。

④ 弁膜症 心臓の中で、開いたり閉じたりする弁がうまく働かなくなり、例えば弁がうまく閉じなくなると、血液が逆流したりして心臓に負担がかかる。

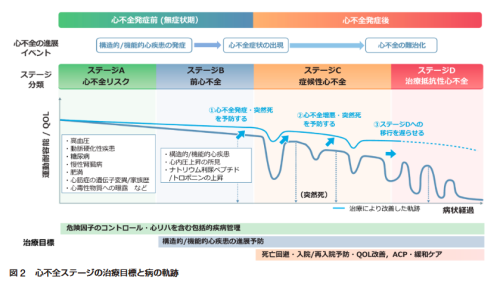

心不全ってどのような経過をたどるのですか?

高血圧、糖尿病や慢性腎臓病などの心臓の病気がない時期があり、この病気のコントロールが不十分ですと、その後、狭心症や心筋梗塞、弁膜症などの心臓の病気がでてきます。ただ症状のない時には、元気に過ごせます。しかし、心不全を発症し、息切れや動悸の症状がでてくると、身体機能の低下を認めるようになります。そして、心不全の増悪、軽快を繰り返すと、筋力の低下や心肺機能の低下を認め、自立した生活ができなくなり、介護が必要な状態に陥る可能性があります。

逆に言えば、高血圧や糖尿病をしっかり治療を行っていれば、心不全は予防できる可能性が高くなるということです。

2025年循環器学会心不全ガイドライン

心不全の予防はどうしたらいいですか?

まずひとつは、心臓病の予防を行うことです。それは肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧といった心臓病のリスクになる疾患に対して、運動をしたり、体重減量、禁煙、減塩、節酒などのよい生活習慣を身に着けることが重要です。たとえ、心臓病になったとしても、その心臓病に対して、きちんと治療を行い、よい生活習慣を継続し、お薬の治療も継続することが心不全の予防になります。

私たちが心不全の見つけるコツはありますか?

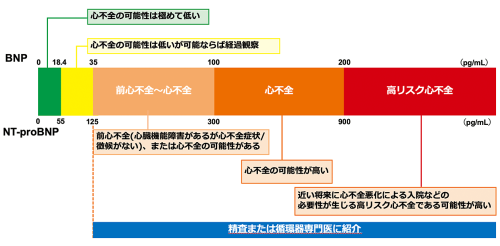

心不全は血液検査で疑いがあるのか知ることができます。採血の項目は、BNPあるいはNT-proBNPというものです。心不全が疑わしい場合にはこのBNPという数値が上昇します。高血圧や糖尿病、腎臓病、脂質異常症のある方や、心臓の病気を言われている方で、「少し歩いただけで息切れがする」「重い荷物を持って歩けなくなった」など、普通にできていたことが大変になったとか、「むくみ」がある場合には、是非かかりつけ医の先生に、BNPを測定してください!とお伝えください。このBNPの数値が高い際には、循環器専門医による心不全の検査を行うことが、推奨されています。私は循環器専門医ですし、動悸・息切れ・足のむくみ外来を開設しておりますので、是非ご相談ください。

禁煙治療・禁煙外来について

Q禁煙したいと思ってるんだけど、どうしたらいい?

まずは当院にお電話ください

Q禁煙治療って保険使えるんですか?

一定の条件を満たした喫煙者なら、どなたでも保険診療で治療を受けれます。

Q一定の条件ってなんですか?

ニコチン依存状態であること。10の質問で5問以上当てはまる方。

![]() TDS.pdf (0.08MB)

TDS.pdf (0.08MB)

35歳未満の方は上記があれば、保険適応です。

35歳以上の方は、上記に加え、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上です。(例:1日20本を20年吸っている方は20×20=400→適応)

Qどんな治療するの?

Q費用はどれくらいかかるの?

貼り薬のニコチンパッチで治療した場合 3割負担の方で約15000円程(計5回総額)

飲み薬のバレニクリン(チャンピックス)で治療した場合 3割負担の方で約20000円程(計5回総額)

診察料と薬剤料含めていますが、患者様の状態などにより金額はかわりますのでご注意ください。

Q禁煙の薬ってどんなくすり?

禁煙のための補助薬であるニコチンパッチ、ニコチンガムまたはバレニクリン(チャンピックス)が使えます。これらのお薬は、禁煙後の離脱症状をおさえ、禁煙を助けてくれます。バレニクリン(チャンピックス)は喫煙による満足感をおさえます。ニコチンパッチ、ニコチンガムを使うと禁煙の成功率が各々約1.7倍、1.4倍、バレニクリン(チャンピックス)を使うと、約2.3倍高まります。