ブログ

足梗塞!?下肢閉塞性動脈疾患って何? 知って得する医学知識⑯

足の血管が詰まる下肢閉塞性動脈疾患についてです。どんな病気ですか?

脳の血管が詰まることを脳梗塞といいます。心臓の血管がつまることを心筋梗塞といいます。足に、向かう血管が詰まることを足梗塞といいたいところですが、病気の名称は、下肢閉塞性動脈疾患

といいます。足の血管が動脈硬化により血管(動脈)が狭くなったり、詰まったりする病気です。足への血流が悪くなることで、足に栄養や酸素を十分に送ることができなくなるため、歩いていたら足が

痛くなったり、非常に悪くなると足を切断しないといけなくなることがある病気です。

下肢閉塞性動脈疾患の原因はなんですか?どんな人に起こりやすいのですか?

原因は下肢動脈の動脈硬化です。動脈硬化とは、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や喫煙習慣によって引き起こされる血管の変化です。血管にコレステロールなどがこびりつくこ

とで、血管が狭くなります。このため、たばこを吸う人、糖尿病・脂質異常症・高血圧症をお持ちの方ほど、起こりやすい病気と言えます。タバコを吸い続けているうちにだんだんと血管の動脈硬化が

進んでゆき,何年もたってから発症することになります.しかも,一度進んだ動脈硬化は元には戻りませんし、動脈硬化は全身同時に進行するため、心筋梗塞・脳梗塞などを合併しやすい病気に

なります。つまりは、この病気を見つけたときには、脳梗塞や心筋梗塞になっていないかもよく調べないといけない病気です。

下肢閉塞性動脈疾患はどんな症状がでるんですか?

下肢閉塞性動脈疾患の症状は,下肢への血流が滞ることによっておこります。症状は大きく4段階あります。

1段階目は、足の冷たい感じがする冷感やしびれです。

2段階目は、歩くと脚(特にふくらはぎ)が痛くなって歩けなくなるが,しばらく休憩するとまた歩けるようになる間歇性跛行という症状です。歩いている時など血流が欲しい時に血流が流れにくいの

で、十分に血液が行きわたらず痛みがでます。

3段階目は、じっとしていても足が痛み、夜も眠れなくなったりするなどする、安静時疼痛です。

4段階目は、傷をなおすだけの血流が送れなくなり、足に傷ができてしまうと、それが治らなくなってしまい潰瘍を作ったり、さらに進むと足が黒く壊死することがあります。

下肢閉塞性動脈疾患はどのように診断しますか?

簡便に調べることができる検査があります。ABI検査です。両足首と両腕に血圧計を全部で4つつけて、同時に血圧を測り,腕の血圧に比べて足の血圧がどの程度かを調べる検査です。検査は5

分くらいでおわります。血圧はかるだけなので怖くない検査です。正常は1.0以上です。1.0未満の場合は下肢閉塞性動脈疾患が疑われるので、更なる検査に進みます。足先の血流を調べる検

査としては、SPP検査があります。指の冷えなどがあったときに、足先まで血流が十分きているか調べることができる検査です。ABI検査は診療所で置いていることも多いですが、SPPを測定

できる医療機関は限られています。当院では測定可能です。そして更なる検査としては、画像診断検査になります。血管がどれだけ狭くなっているのか、どこが狭くなったり詰まっているのかわかりま

す。主な検査としては、CT検査、超音波検査、MRI検査があります。病状によりこの検査は使い分けます。これらを駆使して、診断をおこないます。

治療は何がありますか?

① 運動療法

歩くことです。1回30分程度、最低でも週に3回程度は運動を行うことが好ましいです。これにより、症状の改善が期待できます。

② 生活習慣の是正

この病気は、たばこと密接に関係しているので、禁煙することが病気の進行抑制に非常に大事です。当院では禁煙外来を行っていますので、どしどしたばこをやめに来てください。また高血圧、糖尿

病、脂質異常症については、しっかり治療することで進行抑制になります。また血をさらさらにする薬(抗血小板剤)を内服することで、症状の改善や進行抑制になります。

③ カテーテル治療

細い管であるカテーテルを詰まっている足の血管まで到達させて、血管をバルーン(風船)でふくらましたり、ステントという金属の網目状の筒をいれて、血管をひろげる治療です。3から4日ほどの入院

が必要になります。

④ バイパス手術

血管が狭くなっているところや詰まっているところの先に、自分の血管(足の静脈)や人工血管をつなぎ合わせる手術です。非常に長く血管が詰まってしまっている場合や、病気が重篤な場合にはこ

の治療が選択されます。

最後に皆さんお伝えしたいこと

普段から足のことを気にしてあげてください。足の冷えやしびれ、歩いていて足やふくらはぎなどに痛みを感じたら、お医者にいってABI検査してください!と言ってみましょう。そして足や爪に異変を

感じたら、みてもらうようにしましょう。当院では保険診療でもフットケアを行っています。最近足の爪切りする姿勢しんどくなってきた。自分ではきれいにできない。1回私の巻き爪みてーなど、なんでも

ご相談ください。

心不全についてお話します 知って得する医学知識⑮

まず心不全の患者さんと癌の患者さんはどちらが多いでしょうか?

心不全の患者さんは現在120万人おられ、癌の患者さんが100万人ですから、心不全の患者さんが多いかがわかります。また今後心不全患者さんは増加することが推測されており、世に言う心不全パンデミックといわれています。ですので、心不全を予防することが非常に大切になっています。

では心不全ってどのような病気ですか?

まず心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。1分間におよそ70回、1日に約10万回、収縮と拡張を繰り返しています。心不全とは、心臓に何らかの異常があり、心臓のポンプ機能が低下して、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなった状態をいいます。心臓のさまざまな病気(心筋梗塞、弁膜症、心筋症)や高血圧などにより心臓に負担がかかり、心臓は弱ることにより起こる病気です。

心不全の症状ってどのような症状がでますか?

心不全になると、心臓から十分な血液を送り出せなくなるため、血液のめぐりが悪くなり酸素や栄養が行きわたらなくなったり、からだに水分や老廃物がたまったりします。その症状としては、息切れ、むくみ、体重増加、呼吸困難があります。まず息切れですが、ちょっと動くだけで息が切れる、すぐ疲れるとか、同年代の人と歩いても先にしんどくなるといったものです。次に、むくみ(浮腫)です。これは水分が体内にたまり、足やすねがむくんできます。体重増加についても、水分が体内にたまり、体重が1週間で2 kg 以上増加することがあったりします。最後に呼吸困難です。処置しきれない血液中の水分が肺にたまり、呼吸が苦しくなったり、仰向けに寝ると息苦しいなどの症状がでます。

心不全の原因について教えてください

心臓に負担がかかる病気が心不全の原因になります。

① 心筋梗塞、狭心症 心臓を動かすための血管、冠動脈は狭くなったり詰まる病気です。心臓の筋肉に血液がいかなくなり、心臓が弱ります。

② 高血圧 血圧が高くなることで、血管の抵抗値が高くなり、心臓から血管に血液を送り出すのに、過剰な力が必要になり、結果心臓が弱ります。

③ 不整脈 心房細動など、脈が乱れることにより、心臓のポンプの効率が悪くなり、心臓に負担がかかります。

④ 弁膜症 心臓の中で、開いたり閉じたりする弁がうまく働かなくなり、例えば弁がうまく閉じなくなると、血液が逆流したりして心臓に負担がかかる。

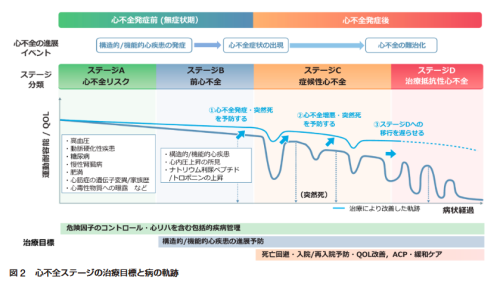

心不全ってどのような経過をたどるのですか?

高血圧、糖尿病や慢性腎臓病などの心臓の病気がない時期があり、この病気のコントロールが不十分ですと、その後、狭心症や心筋梗塞、弁膜症などの心臓の病気がでてきます。ただ症状のない時には、元気に過ごせます。しかし、心不全を発症し、息切れや動悸の症状がでてくると、身体機能の低下を認めるようになります。そして、心不全の増悪、軽快を繰り返すと、筋力の低下や心肺機能の低下を認め、自立した生活ができなくなり、介護が必要な状態に陥る可能性があります。

逆に言えば、高血圧や糖尿病をしっかり治療を行っていれば、心不全は予防できる可能性が高くなるということです。

2025年循環器学会心不全ガイドライン

心不全の予防はどうしたらいいですか?

まずひとつは、心臓病の予防を行うことです。それは肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧といった心臓病のリスクになる疾患に対して、運動をしたり、体重減量、禁煙、減塩、節酒などのよい生活習慣を身に着けることが重要です。たとえ、心臓病になったとしても、その心臓病に対して、きちんと治療を行い、よい生活習慣を継続し、お薬の治療も継続することが心不全の予防になります。

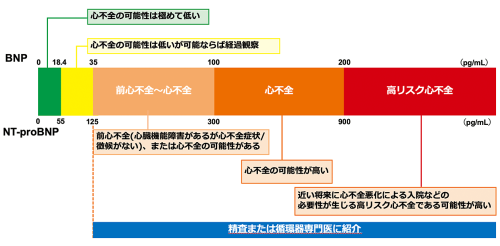

私たちが心不全の見つけるコツはありますか?

心不全は血液検査で疑いがあるのか知ることができます。採血の項目は、BNPあるいはNT-proBNPというものです。心不全が疑わしい場合にはこのBNPという数値が上昇します。高血圧や糖尿病、腎臓病、脂質異常症のある方や、心臓の病気を言われている方で、「少し歩いただけで息切れがする」「重い荷物を持って歩けなくなった」など、普通にできていたことが大変になったとか、「むくみ」がある場合には、是非かかりつけ医の先生に、BNPを測定してください!とお伝えください。このBNPの数値が高い際には、循環器専門医による心不全の検査を行うことが、推奨されています。私は循環器専門医ですし、動悸・息切れ・足のむくみ外来を開設しておりますので、是非ご相談ください。

足のむくみについて 知って得する医学知識⑭

足のむくみについて

足のむくみについて教えてください

下肢のむくみは、医学的には浮腫といいます。足の片方ないしは、両下肢がはれることをいいます。むくんできて靴が履きにくくなった。靴下の痕がはっきりつく、夕方になるとむくむ。などあるかと思います。浮腫は、血液中の体液が血管の外に漏れ出て、血管の外

の皮下組織に溜まった状態のことをいいます。 正常の場合、脚の筋肉や静脈の逆流防止弁の作用により、脚で使われた血液は心臓に戻りますが、運動をしなかったり、脚の筋肉を使わなかったり、デスクワークや立ち仕事などの同じ姿勢を長時間続けると、

脚の血液は心臓に戻ることができずに、脚に溜まっていきます。この脚に溜まった血液中の水分が血管から外にでることにより、むくみが生じます。脚がむくんだ場合、中には病的な要素が隠れているかもしれません。

浮腫の原因とはどのようなものがありますか?

全身性の病気としては、心不全、腎不全、肝硬変、甲状腺機能低下、リンパ浮腫などがあります。代表的なものとして、心不全があります。心臓は、全身に血液を送るポンプの役割を担っているのですが、それが働かなくなってくるのが心不全です。ポンプのは

たらきが弱るので、心臓に戻ってくる血液がたまってきます。それがひどくなると、戻れない血液が足にもたまり、その水の成分が血管外にもれでて、むくんでしまいます。 また低栄養、栄養状態が悪いだけでも、浮腫が起こります。低栄養によりアルブミンという血液

中のたんぱく質が減ります。このアルブミンは血管の中に水分を維持する働きをもっていますが、これが少なくなると、血管外に水分が漏れ出て浮腫が起こります。血管の病気としては、下肢静脈瘤と静脈血栓症があります。下肢静脈瘤は、足の血管がぼこぼこ

する病気です。足の静脈の弁が壊れることにより、足から心臓の方に血液が戻れず逆流することで、血管が拡張し、ぼこぼこして、血液の水の成分がもれでてむくみます。静脈血栓症は、エコノミークラス症状群とかいわれる病気で、震災の時にも問題になるの

ですが、足の動かさないことで、足の静脈の血栓ができて、重篤な場合には肺に血栓が飛んで、命に危険がでる病気です。足の静脈に血栓ができますので、血液がとどこおり、たまることによって水分がもれでてむくみます。

最後に、薬剤性です。お薬の副作用でむくむことがあります。これは、お医者さんの中でも知らない先生がおられるので、是非みなさんでも気づいてほしいのです。いろいろあるのですが、特に多い2種類についてお話します。一つ目は、鎮痛薬、痛み止めで、よく

使用されている、ロキソニン、ロキソプロフェン、ボルタレン、ジクロフェナクといわれるものです。非常に使いやすいお薬で、痛み止めに使用されるのですが5%の患者様に浮腫をきたしますので、注意が必要です。

もう一種類は、血圧を下げるお薬で、アムロジン、アムロジピン、アダラート、ニフェジピンといわれるものです。昔からよく使用されているお薬で、現在もよく使用されています。ただこの薬剤は10%に浮腫の副作用を生じることが報告されています。このような薬剤

を内服中にむくみが出た際には、医師に相談してください。その他、漢方薬でも報告があります。最後に、加齢や運動不足、長時間の座ったままの姿勢により、浮腫をきたす疾患、廃用性浮腫があります。 このような浮腫の原因がないかを、調べていきます。

浮腫の原因により、治療は異なりますので、正しく浮腫の原因を精査する必要があります。

どんな時に医療機関で調べたらいいですか?

もともとあるご病気に関連して浮腫が生じる可能性がありますので、その際にはみていただいている医療機関の先生に相談してみてください。病院受診の目安としては、毎日むくみがでる、とか、朝起きてもむくみが続く、片足だけむくむとか、足だけではなく、手や

顔もむくんでいるような気がするなどの症状も受診した方がいいでしょう。これは病院側の問題ですが、この浮腫という病態は、たくさんの原因があり、調べるには全身性の疾患や血管に問題がないかなどを調べないといけないため、むくみ専門の外来は非常に少

ないです。ちなみに、私はそれも専門にしているので、どしどしご相談ください。まずは、お近くの内科の先生に相談してみてはいかがでしょうか?歳のせいかなと思うのではなく、一度ご相談ください。

むくみがひどい時には、病院に行くとして、普段からむくみを解消する方法ってありますか?

①運動

散歩をして、足の筋肉を使いましょう。ふくはぎの筋肉が血液を心臓に戻すのに重要な役割をしています。元気な人は1日9000歩を目指しましょう。長生きできる歩数です。そんなに元気ないよと言われる方は、足首をグルグル回したり、つま先を上に向け

たり下に向けたりするだけでも、血流が活性化します。

②日中に足のむくみ予防の着圧ソックスを履く

足のむくみは着圧ソックスが有効です。特に、日中に履くようにしましょう。これにより、血液が心臓に戻りやすくなります。ドラッグストアなどで簡単に入手できます。

③椅子に座るときにお尻と足の高さをそろえる

椅子に座っている時は足のむくみを起こしやすいとされています。椅子に座るときは足をお尻と同じくらいの高さまで上げるようにしましょう。

④足を少し高くして眠る

足を上げて寝ることにより血液の流れが良くなり、むくみ解消につながります。高さは枕の高さと同じ程度で、無理のない高さにしてください。重力によって足や下半身に血液が滞りやすくなるため、足を高くすることで血液の戻りを良くします。

⑤塩分を摂りすぎない 水分は適量にとる

醤油やみそ、加工食品などといったものは、特に塩分が多く含まれている場合が多く、塩分の多い食事はむくみの原因となります。バランスの取れた食生活を心がけましょう。塩分を取り過ぎてしまった場合、カリウムを摂取すると水分とともに尿や汗として体外へ

排出してくれるのでオススメです。カリウムは、いも類、豆類、キノコ類、バナナやアボカドなどに多く含まれています。水分については、むくむから控えるというのはやめましょう。目安は1日1.5Lです。イメージとしては、水分を摂取して、循環させるイメージです。

⑥マッサージ

足先からふくらはぎ、ふとももを心臓に向かい血液を上に送るイメージでマッサージします。

⑦スキンケア

浮腫がある部位の皮膚は、ちょっとした刺激でも傷つきやすく治りにくくなるため、こすり洗いは避け、保湿剤を塗布したほうがいいでしょう。

様々な原因でむくみます。ご自身でできることを試してみて、なかなか改善しない場合にはお医者さんに相談してみてください。

熱中症について 知って得する医学知識⑫

熱中症とは?

体温調節機能が正常に働かなくなり、体内に熱がこもってしまい、体調が悪くなる状態を指します。人間は、外気温があがっても、皮膚の温度を上昇させたり、汗をだして蒸発させたりして、体の中の熱を外に逃がす体温調節機能をもっています。それが気温の上昇や、汗が出しにくい状況、屋外での行動が原因で、体温調節ができなくなり、熱中症を引き起こします。病気の本態としては、高体温の遷延による神経細胞の障害と脱水に伴う循環血液量減少によるもので、細胞が傷害されて多臓器不全に陥ります。

熱中症の症状は?

めまい、立ちくらみ、大量の発汗、強いのどの渇き、筋肉痛、こむら返り、頭痛、嘔吐、だるさ、意識障害、痙攣、高体温等の症状がでます。

熱中症の疫学

熱中症の死亡者数は毎年1000 人を超える状況が続いています。熱中症で搬送されるのは高齢者(満 65 歳以上)が最も多いです。発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多い。岡山県でも令和5年では、16名の方が亡くなられている。

熱中症を予防する暑熱順化とは?

暑熱順化とは、暑いところで少しずつ体を暑さになれさせていくことを言います。その効果として、熱中症の発症率低下が期待されます。定まった方法は確立されていませんが、7~14日間ほど、ウォーキング30分、ジョギング15分、サイクリング30分、入浴が推奨されています。運動の強度の目安としては、お隣の人と会話しながらできる運動くらいです。ポイントはこの運動を3日間以上あけないことです。3日間以上あけると、暑熱順化の効果が薄れてしまうおそれがあります。本格的に夏に入る前に熱中症が起こるのは、この暑熱順化ができていない状態のために、起こりやすいといわれています。屋外で運動をされる方は特に注意が必要です。

では、いよいよ暑くなってきました。熱中症を予防するためには何をしたらいいでしょうか?

① 室温は28℃を超えないように。大事なのは、エアコンの設定温度が28℃ではなく、部屋の温度が28℃を超えないことが大事です。もちろん体感で暑いと思えば設定温度を下げてください。また遮光カーテンや、すだれなども使用しましょう。

② 屋外では、日傘や帽子をしましょう。あまりに暑い日は外出を控えましょう。

③ 通気性のよい、吸湿性、速乾性のある衣服を着用しましょう

④ 保冷剤や氷、タオル、扇風機などで体を冷やしましょう

⑤ こまめに水分補給しましょう。通常の生活では1200ml/日が目安です。特に高齢者、お子さんはのどの渇きを感じにくいことが言われています。のどが渇いたなと思う前に摂取するように心がけましょう。

夏に外で運動します。どれくらいに1回休憩して、どれくらい水分とるのがいいですか?

小学校の子供たちは、20分に1回 150~250mlの水分摂取しましょう。また運動を始める前に水分摂取することが重要です。まずみんなで水分をとってから運動をはじめましょう。20分のタイマーをかけて、20分経ったら、休憩タイムを作ることなど工夫しましょう。そして、体調が悪そうな子がいないか観察することが重要です。中高生では 20~30分毎に 250~350ml あくまでも目安ですので、もっと飲んでもかまいません。大人は15~20分で200mlほどです。運動強度により調整ください。飲み物については、水分とともに電解質も喪失しますので、水だけではなく、塩分も入っているような飲み物やタブレットもとるようにしましょう。ポカリとか、経口補水液とか、塩分チャージみたいなものがよいでしょう。

熱中症が疑われる人を見かけたら

めまい、立ちくらみ、大量の発汗、強いのどの渇き、筋肉痛、こむら返り、頭痛、嘔吐、だるさ、意識障害、痙攣、高体温等の症状がある場合には、

① 涼しい場所に避難 エアコンが聞いている室内、風通しのよい日陰に避難させる

② からだを冷やす 衣服をゆるめて、体を冷やします。冷やす場所は、太い血管が通る、首のまわり、脇の下、足の付け根がよいです。

③ 経口補水液を補給する。ない場合はポカリやアクエリアスなど、水分と塩分が摂取できるように。

大事なことは熱中症が疑われる人から周りの人が目を離さないことです。受け答えがちゃんとできない、水分をとることができない場合は、すぐに医療機関に連れていくか、救急車を呼ぶことを躊躇しないでください。

素朴な疑問、 熱中症の高熱に対して、解熱薬は有用か?

熱が出た際によく処方される、カロナール、アセトアミノフェンやロキソプロフェンはひろく、解熱薬として使用されています。ただ熱中症の際に使用した場合には、肝臓や腎臓の障害を引き起こし、凝固障害を悪化させる可能性があるので、推奨されていません。熱中症による熱の場合には、解熱薬は使用しないほうがいいでしょう。

代替塩って知ってる?その効果。 知って得する医学知識⑪

脳卒中患者における代替塩の効果を調べたものです。通常の食塩は100%NaCLですが、ここでの代替塩とは75%がNaCLで25%にKCLが含有している食塩のことです。日本でも「やさしお」など発売されています(広

告費はいただいていません)。脳卒中をしたことがある患者において、代替塩にすることで、その後の脳卒中の再発や死亡率が減るかどうかを調べています。中国北部の600の病院で脳卒中と診断された患者15249人を対

象にしました。参加者は、塩化ナトリウム75%、塩化カリウム25%からなる代替塩群と通常の食塩群と2群に分かれました。 およそ5年間の追跡を行いました。その結果、代替塩群では、通常の食塩群と比較して、脳卒

中再発のリスクが14%低下し、死亡のリスクが12%低下し、特に脳出血の発生率が30%減少しました。また、代替塩の使用により収縮期血圧が平均2.05 mmHg低下しました。高カリウム血症のリスク増加は見られませ

んでした。代替塩が脳卒中経験者の再発リスクと死亡リスクを低減する可能性が示された。減塩と同時にカリウム摂取を増やすことで、血圧が低下し、脳卒中の予防効果が得られたと考えられます。同じ量の塩を使用する

のであれば、この代替塩にしてみてはいかがでしょうか?私も最近買って使ってみています。

Salt Substitution and Recurrent Stroke and DeathA Randomized Clinical Trial Xiong Ding, MPH, et al JAMA Cardiol. 2025;10(4):343-350.